ウェルエイジングコラム

歩くだけで息切れするのはなぜ!?知っておくべき原因と今すぐできる改善策

若い頃は体力に自信のあった人も、年齢を重ねてきたいま、少し歩いただけで息切れしてしまうと感じていることが多いようです。

その要因はさまざまですが、多くはカラダが必要とする酸素量を供給できなくなることがひとつのポイントです。酸素量のバランスの崩れは呼吸筋力の低下や自律神経の乱れによって生じることもあるので、エイジング世代は息切れが顕著に現れてしまうこともあるようです。放っておくと病気を招いてしまうこともあるので、息切れを感じたらしっかりと対処していきましょう。

ここでは、このみ こころとからだクリニックの院長 木村好珠先生に、エイジング世代の女性特有の息切れの要因と、生活のなかに取り入られる対処法などを伺いました。

エイジング世代の女性特有の息切れの要因とは!?

年齢を重ねることによって、息切れが気になってくる人も多いですよね。歩くときに息切れしてしまうだけでなく、階段を登ったときに、激しい息切れや動悸が起こることもあります。

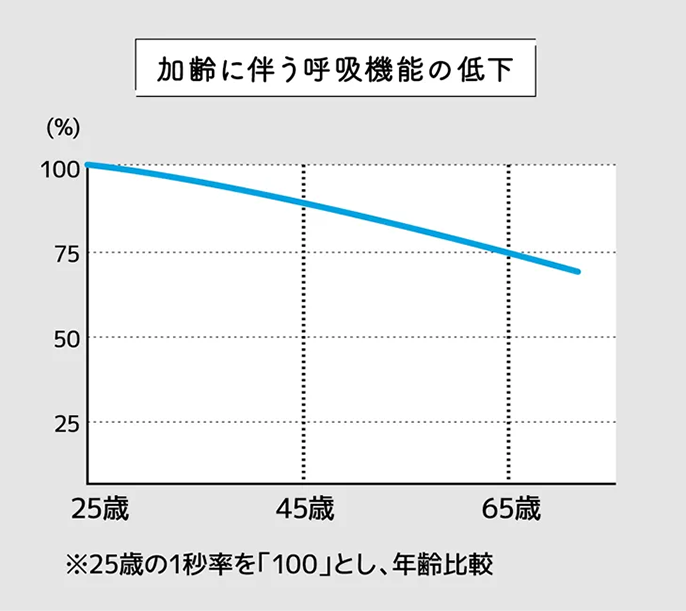

息切れの要因はいろいろですが、加齢によって呼吸筋が低下していることもそのひとつと考えられます。息を吸って吐く動きは、いくつもの筋肉を使いますが、その筋力が低下して呼吸が浅くなってしまうと、全身に酸素が行き渡らない状態になります。

女性ホルモンのバランスが下がるエイジング世代は、自律神経も乱れがちとなるため、それも息切れの要因のひとつといわれています。

要注意!息切れは病気のサインかも?病院に行くべき基準とは

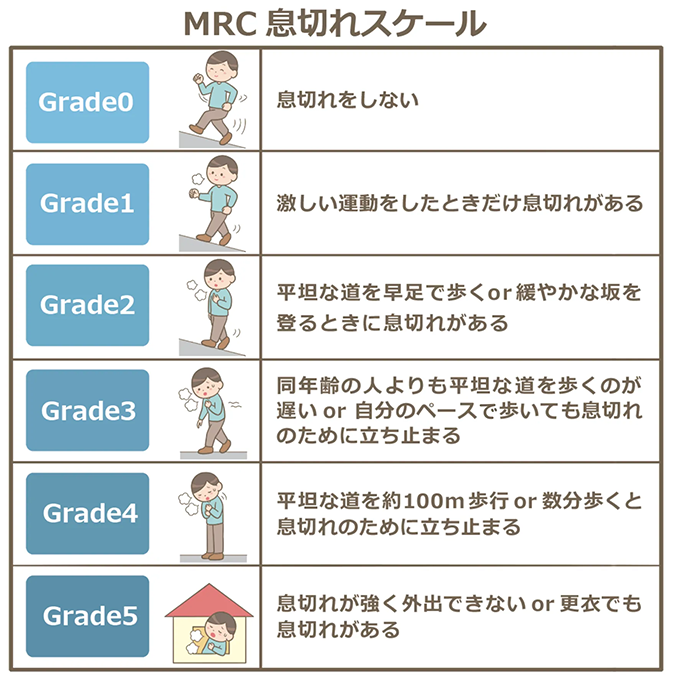

息切れは誰でも生じるものだからと、放っておくのはとても危険です。息切れは心疾患や呼吸器疾患などの病気が潜んでいることも多くあり、心筋梗塞や心筋症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や間質性肺炎などが原因のこともあります。不安を感じたら病院で受診をおすすめしますが、どのくらいの症状で病院に行けばいいかの判断基準は難しいものです。そこでチェックしてほしいのが「MRCスケール」です。MRCスケールとは、Medical Research Council(英国医学研究協議会)が定めた評価基準で、主に筋力と息切れのふたつがありますが、ここでご紹介するのは、息切れのMRCスケールです。グレード0から5までの6段階に分かれ、セルフチェックを行い自身の息切れがグレード2以上の場合は、受診をおすすめしています。

今日からできる!息切れを改善する3つの対処法

エイジング世代特有の息切れは、適度な運動や呼吸法で緩和されることも多いです。

1.呼吸筋を鍛える「有酸素運動」

無理のない範囲で有酸素運動を取り入れましょう。ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなどがおすすめです。長時間でなくても、早歩きで少し汗ばむ程度の運動を続けることで、心肺機能が向上し、息切れしにくくなります。水泳は水の中を歩くだけでも効果が期待できます。心肺機能を低下させないのも重要です。また、家の中では、ヨガやピラティス、ストレッチなどもおすすめです。

2.呼吸を深くする「腹式呼吸」

自律神経を整えるために、深い腹式呼吸を習慣にしましょう。

①鼻からゆっくりと息を吸い込み、お腹を膨らませる

②口をすぼめ、お腹をへこませながらゆっくりと息を吐き出す

「吸う時間:吐く時間=1:2」を目安に、3秒吸って6秒吐く、といったペースで練習してみましょう。

もっとゆっくりできるなら、無理はしない程度に6秒吸って10~12秒吐けるように挑戦してみましょう。呼吸が浅くなっていると息切れしやすいので、深い呼吸を心がけてください。深く呼吸ができると全身に酸素が行き渡り息切れが緩和してきます。

3.生活習慣の改善

十分な睡眠とバランスの取れた食事はカラダの機能を正常に保ち、自律神経を整えます。タバコは心臓や肺に大きな負担をかけるので、禁煙がおすすめです。

知っておくと安心。息切れを和らげてくれるツボとは?

息切れをやわらげるためのセルフメンテナンスとして、試してほしいツボが2つあります。

1つめは、手のひら側の手首の小指寄りにあって、押さえると少しへこむ部分「神門(しんもん)」です。両手首の神門を交互に、親指の腹で優しくプッシュしてみましょう。

2つめは乳頭どうしを結んだ真ん中の部分「膻中(だんちゅう)」です。人差し指と中指の2本でこの部分をゆっくり優しく、深呼吸と一緒にプッシュしましょう。

これらのツボを、息切れが気になるときに試してみることをおすすめします。ただし、あくまでも一時的なケアであり、症状が続く場合やひどい場合は、必ず医師に相談しましょう。

毎日の習慣に適度な運動や呼吸法を取り入れることは心肺機能の強化・維持につながり、息切れ対策となります。無理のない範囲で健康を保てるように意識した生活を心がけましょう。

Text:Yuki Abe

【監修】

精神科医・スポーツメンタルアドバイザー・産業医

木村 好珠(きむら このみ)

精神科医、スポーツメンタルアドバイザー、産業医。東邦大学医学部卒業。在学中にミス日本グランプリ決定コンテストで準ミス日本を受賞。日テレジェニック2010のメンバーにも選出された。現在は『このみ こころとからだクリニック』で院長として勤務。スポーツメンタルアドバイザーとしてプロチームからジュニアアスリートまで幅広くメンタルケアに携わる。著書多数。テレビ静岡『ただいま!テレビ』、ABEMA NEWS『ABEMAヒルズ』出演中。