ウェルエイジングコラム

40代からが分岐点。高血圧だとどうなる!?リスクに対する予防と改善策

「健康診断で“血圧が高め”と指摘された」「高血圧ではなかったのに、40代を過ぎて血圧が上がってきた」こんなカラダの変化はありませんか?

特に自覚症状がなく“血圧が高め”と指摘されるだけで特別な治療も始まらない場合、どうすればいいのかわからずそのままにしてしまいがちです。しかし高血圧は、脳や心臓、腎臓など全身の臓器に大きな負担をかけ、深刻な状態を招くこともあります。最新のガイドラインでも“高め”の血圧は、将来的に高血圧へ進行しやすいリスク群とされており、早めの生活習慣改善が必要とされています。この記事では、血管の老化と生活習慣の関わりを整理し、今日からできる具体的な予防・改善策を循環器専門医の別府浩毅さんにお聞きしました。

こんなお悩みありませんか?

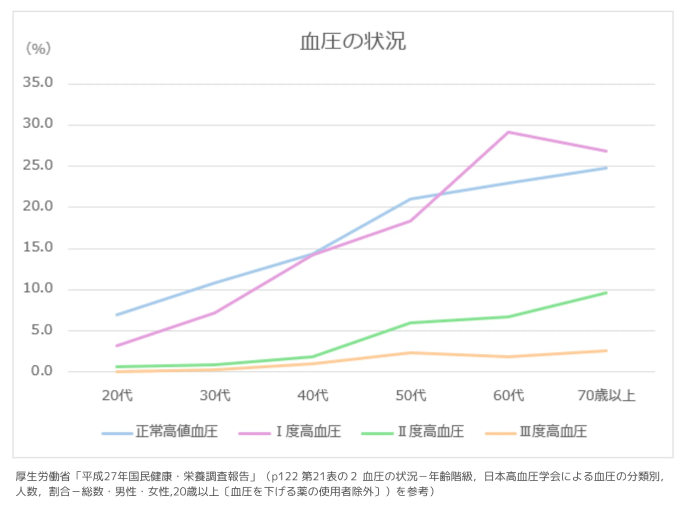

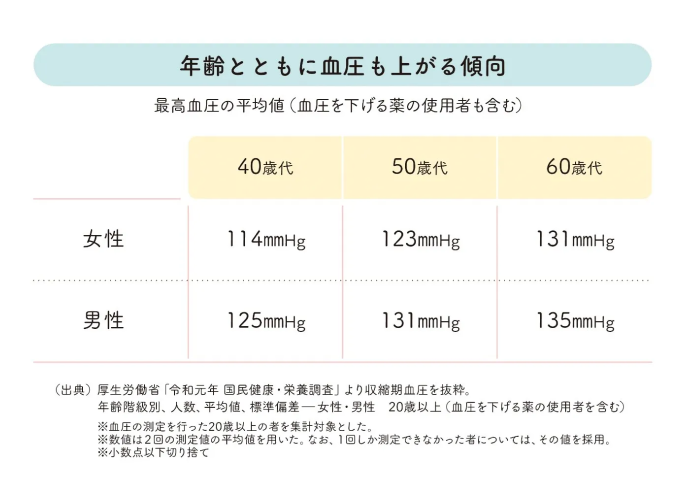

「健康診断で“血圧が高め”と言われたけれど、特に症状もないしどうしたらいいかわからない」「以前は正常だったのに、40代を過ぎて数値が上がってきた」このような“血圧高め”の悩みは、40~50代から急に増えてきます。治療が必要なほどではない場合でも、そのまま放置してよいわけではありません。高血圧と診断される数値にいたっていなくても“高め”であれば将来的に本格的な高血圧へ進行しやすいことがわかっているからです。高血圧になると、脳や心臓、腎臓などほかの臓器に負担をかけ、気づかないうちに深刻な状態につながることもあります。

そもそも高血圧ってどんな状態なの?正常数値ってなに?

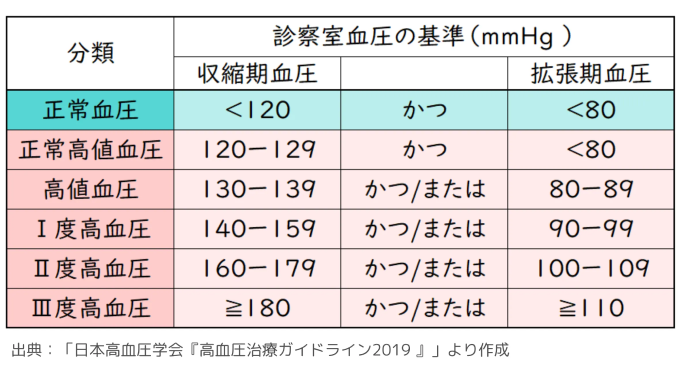

そもそも高血圧とは、血管にかかる圧力が慢性的に高い状態のことで日本高血圧学会の基準では、収縮期血圧(上の血圧)140mmHg以上、または拡張期血圧(下の血圧)90mmHg以上のいずれかを満たすと「高血圧」とされます。いっぽうで、収縮期120~129mmHgかつ拡張期80mmHg未満を「正常高値血圧」、収縮期が130~139mmHg かつ/または 拡張期が80~89mmHgを「高値血圧」と呼び、まだ治療対象ではないものの、高血圧へ進みやすい“黄色信号”のゾーンとしてとらえます。

収縮期血圧と拡張期血圧とは?

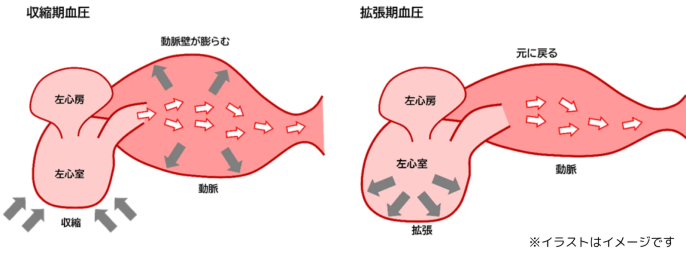

「収縮期血圧(上の血圧)」は、心臓がギュッと収縮して血液を全身に送り出すときの圧力を示しています。いわば「ポンプの力の強さ」を表す値であり、同時に動脈の硬さの影響も受けます。数値が高い場合は、血管にかかる負担が大きくなっているサインです。

「拡張期血圧(下の血圧)」は、心臓が拡張して血液をためているときの血管内の圧力です。心臓が休んでいるあいだにも血液が全身をめぐっていることを示す値で、血管のしなやかさや末梢血管の抵抗が反映されています。

高血圧の原因は「血管のエイジング」

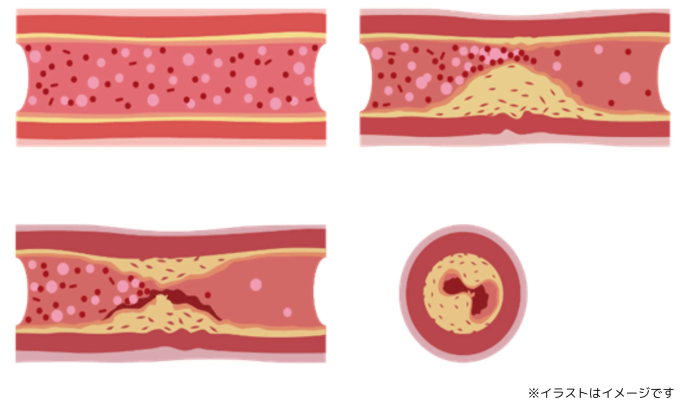

血圧が上がる背景には、加齢による血管の変化があります。若い頃の血管はゴムのようにしなやかで、血液の圧力を吸収できます。しかし加齢とともに、弾性線維(エラスチン)が減少し、代わりに硬いコラーゲンが増えることで血管は硬く厚くなります。これがいわゆる「血管の老化」です。 さらに、血管にコレステロールなどが付着して内側が狭くなり、血管が硬くなる動脈硬化が起こると血圧が高くなり、その結果、ますます血管が硬くなる悪循環が起こりやすくなります。それだけではなく、血圧の上昇には生活習慣やホルモンの影響も複雑に絡みあっているので、対策方法を知っておくと安心です。

また、下記画像は左上・右上・下ふたつの順で横に並べることで動脈硬化の経過になります。血管に蓄積していくと動脈硬化も進行していきます。血管の中が狭くなり、血栓などが詰まると心筋梗塞や脳梗塞になる場合もあります。

塩分の摂りすぎ

塩分を多く摂ると、カラダは血液の濃度を一定に保とうとして水分をため込みます。その結果、血液量が増えて血管にかかる圧力が上昇します。日本人は平均で1日9~10g前後の塩分を摂っており、これは目標量(できるだけ少なく、目安として6g未満)を大きく超えています。

塩分を摂っても血圧があまり上がらない人も存在しますが、その場合でも安心はできません。過剰な塩分は血管内皮を直接傷つけ、動脈硬化を進めるリスクがあることがわかっています。つまり「血圧が上がらないから大丈夫」ではなく、血管を守るためにも減塩は重要なのです。

ホルモン・自律神経の影響

更年期を迎える世代では、女性ホルモンのエストロゲンが急激に減少します。エストロゲンには血管をしなやかに保ち、血圧を下げる方向に働く作用があるため、エストロゲンの減少は血圧上昇につながります。また、ストレスや睡眠不足が続くと交感神経が優位になり、血管が収縮して血圧が上がりやすくなります。特に更年期にはホルモンバランスの乱れから自律神経も不安定になりやすく、血圧の変動を繰り返す原因となります。

高血圧予防の生活習慣4選

高血圧は薬でコントロールする前に、まず生活習慣の見直しが基本となります。食事・運動・体重管理・ストレス対策・睡眠など、毎日の小さな工夫の積み重ねが血圧を安定させる大きな力です。ここでは、誰でも今日から実践できる4つの生活習慣を紹介します。

その①:減塩を意識する

高血圧対策の基本は減塩です。厚生労働省は1日6g未満を推奨していますが、平均摂取量は男性で10g前後、女性で9g前後。漬物、ハム・ソーセージ、インスタント食品、外食メニューなどには多くの塩分が含まれています。調味料を「かける」より「つける」、出汁や香辛料を活用するなど、味覚を慣らす工夫が有効です。また、パックや顆粒などの出汁は塩分が含まれるので、素材から出汁をとるのがおすすめです。

その②:血管を守る食品を摂る

栄養の選び方も重要です。血管を柔らかく保つ魚に多く含まれるDHA・ EPA・動脈硬化を防ぐ抗酸化成分を多く含むナッツ類やオリーブオイルや、塩分の排出を促すカリウムが豊富な野菜など、具体的には以下のような食品を積極的に摂るのがおすすめです。

・野菜、果物、穀物、種子類、豆類などの植物性食品

・オイル:オリーブオイル

・動物性食品:魚、乳製品

・肉:鶏、赤身肉(赤身肉はたまに食べる程度)

・アルコール:赤ワイン(少量をたしなむ程度)※積極的に飲む必要はありません

また、砂糖、精製された穀物や油類、加工食品(加工肉)、甘いドリンクやお菓子はなるべく食べないなど、高血圧を予防する食事を心がけましょう。

その③:適正体重を維持する

肥満、特に内臓脂肪型肥満は高血圧と深く関わります。脂肪細胞から分泌される物質が血管を収縮させるため、数キログラムの減量でも血圧が下がることは珍しくありません。体重を毎日測定し、増えすぎを防ぐことが最もシンプルで効果的な対策です。

その④:運動を習慣にする

高血圧は運動不足もリスク要因です。有酸素運動(ウオーキング、ジョギング、サイクリング)に加え、軽い筋トレを組み合わせるとさらに効果的です。週3回、1回当たり30分程度を目安に。ウオーキングは、アメリカで行われた研究によると一日8,000~1万歩程度までは歩けば歩くほど寿命が延びることがわかっている※ので、慣れてきたら一日8,000歩程度のウオーキングを心がけてみましょう。

まとめ

高血圧は40~50代から増える身近な不調ですが、放置すれば命に関わる病気を招く可能性があります。いっぽうで、生活習慣の改善によって大きく予防・改善も可能です。血圧が上がる原因や対策・予防を正しく理解し、今日から食事・運動・睡眠など身近な生活を見直す小さな一歩を踏み出すことが、未来の健康を守る最大の近道です。

参考

※Saint-Maurice PF, Troiano RP, Bassett DR Jr, et al.

Association of Daily Step Count and Step Intensity With Mortality Among US Adults.

JAMA. 2020;323(12):1151–1160.

Text:Ayako Washizu

【監修】

医療法人糖心会理事長

別府 浩毅(べっぷ こうき)

心臓専門医(循環器専門医)、総合内科専門医、糖尿病専門医、透析専門医。広島大学医学部医学科卒業。京都大学医学部附属病院、三菱京都病院等で循環器内科、糖尿病の専門医として15年勤務した後、独立開業。「第一は生活習慣の見直し」をモットーとし、治療薬や高度な医療機器による成果を出しつつも、患者自身が生活を振り返り、改善することを重視している。著書に『心臓専門医が教える!健康長寿の人が毎日やっている心臓にいいこと』(自由国民社)など。