ウェルエイジングコラム

40代で体重が落ちない理由は“細胞の老化”?健康的なダイエットとは

「いままでと同じような生活をしているのになぜか太ってきた」「運動をしても体重が落ちない」などと感じたことはないでしょうか? それは“細胞の老化”が原因かもしれません。40代、50代になると、過度な食事制限などのダイエットはかえって細胞に負担をかけてしまう可能性があります。カラダを構成する基本単位である“細胞”の働きを知って、いきいきと保つ生活習慣に切り替えることが健康的なダイエットにつながるのです。

細胞は人体の健康の出発点

人体にとって“細胞”とは何でしょうか? 老化や生活習慣病研究の最先端で活躍する医師・高橋利匡さんに聞きました。

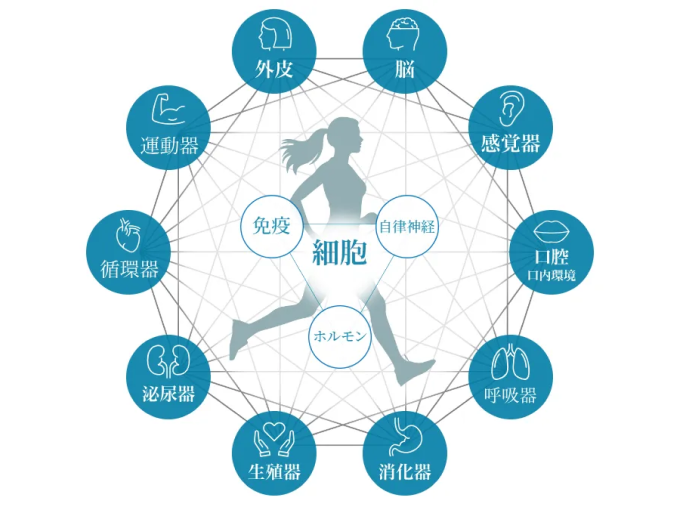

「細胞は、キューサイのヒューマンダイヤモンドの図の中心に置かれているように、生命の基本単位であり、命そのものです。細胞には、ウイルスや細菌などの外敵からカラダを守る免疫機能、情報を伝達する神経機能、そしてホルモンを制御する機能などがあり、同じ働きをもつ細胞が集まって組織をつくります。そして、異なる組織を組み合わせることで、複雑な働きをするカラダの臓器をつくっているのです。

細胞の寿命は、どの臓器をつくるかによって変わります。たとえば皮膚だとだいたい28日周期といわれていますし、脳や神経などをつくる細胞はほぼ生まれ変わらないとされています。細胞の寿命はそれぞれですが、加齢などにより不具合が生じることで不調や病気として表れてきます。」

細胞の健康は人体の健康。細胞をいきいきと保つことが健康の出発点だといえるのです。

痩せない理由は、細胞の老化による“燃費の低下”

40代を過ぎると痩せづらくなる原因として、若い頃に比べて代謝が落ちたからだと考える人は多いのではないでしょうか? 実は、細胞単位で見ると一日の消費カロリー量が40代で下がることはなく、20歳から60歳まではほぼ横ばいで、60代以降からゆるやかに落ちてくること※1がわかっています。

つまり、本来ならば40、50代は“代謝が落ちてきたから痩せづらくなった”というには早い世代なんです。しかしこの年代になると、デスクワークの仕事が増えたり、子どもが大きくなって一緒に遊ぶことがなくなったり、体力が落ちてきて運動しなくなるなど、自然と日々の活動量が減ってくることによって筋肉量が減少する傾向にあります。特に女性の場合は、閉経による女性ホルモン量の変化も影響し、筋肉量が減ってしまいます。そのため、食事量が従来と変わらない場合は徐々に体重が増えてしまうのです。

もうひとつ、代謝は落ちていなくとも、“細胞の燃費”が低下することで痩せにくくなっている可能性が考えられます。

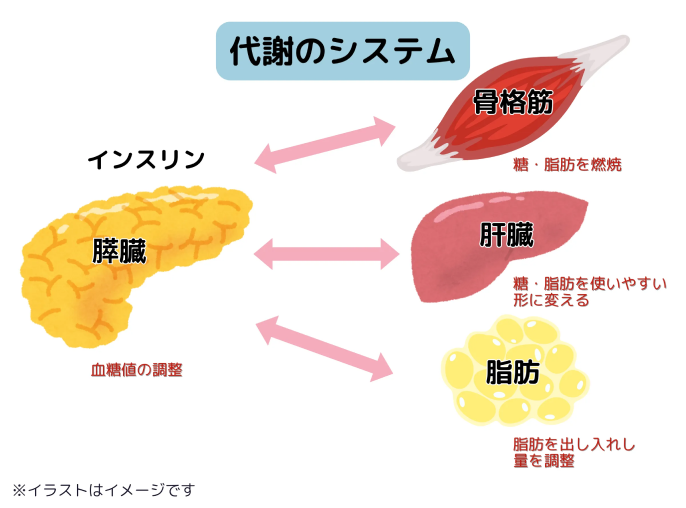

人間のカラダは食事を取ると、膵臓がインスリンを分泌し、肝臓・骨格筋・脂肪組織と連携して糖や脂肪を代謝してバランスをとりますが、細胞内にゴミが溜まってしまうとこれらの臓器の働きが悪くなります。たとえばインスリン分泌が低下して血糖値が上がりやすくなったり、糖や脂肪をうまく処理できず脂肪肝になったり、脂肪細胞が肥大化したりと、さまざまな不具合が起こって肥満につながるのです。

ダイエットの面から見ると、特に“筋肉の質”に与える影響が大きいです。同じ筋肉量であっても、細胞内のゴミが増えると燃費が悪化し、エネルギーを効率よく消費できなくなってしまいます。中年太りの原因は単なる食べすぎだけではなく、細胞の老化の表れともいえるでしょう。

細胞には“オートファジー”というお掃除機能がある

実は、細胞には細胞内にできた不要なものを分解して再利用する働きがあり、これを“オートファジー”といいます。細胞はオートファジーにより細胞内を掃除することで、健康維持とエネルギー補給の両方を担いますが、加齢や生活習慣の乱れによりその働きが低下すると、細胞内に不要なゴミが溜まって燃費が悪化し、エネルギーを効率よく消費できなくなります。つまり、細胞の老化をなるべく防ぎ、オートファジーの働きを維持できれば、それは健康的かつ効率の良いダイエットだともいえるのです。

細胞をいきいきと保つための生活習慣

加齢によってオートファジーが徐々に低下していくことは止めることはできませんが、そのスピードを抑えることはできます。無理をせず、続けられる生活習慣づくりこそが、細胞をいきいきと保つ秘訣なのです。

前提として、人間のカラダでオートファジーの測定・研究をすることは難しく、明確なエビデンスが確立していないことが多くあります。ここでは、健康寿命を伸ばす生活習慣=細胞の老化を防ぐ習慣と置き換え、研究結果が出ているものについてお伝えしていきます。

BMI22以上の人には適度なカロリー制限が有効

体重が落ちなくなると「食事制限をしなくては!」と考える人も多いはずです。しかし、食事制限をすることでかえって骨格筋が衰え、痩せづらいカラダになってしまうケースもあります。

動物の実験では“カロリー制限が健康寿命を延ばす”ことは立証されており、アメリカのカロリー研究で、これが人にも当てはまるのか検証したものがあります。その結果、BMI値が22~27程度の普通体型からやや過体重の人が一日の摂取カロリーを10~25%制限することによって、2年間で平均7~9kgの減少、内臓脂肪量が低下し、代謝効率が改善されたことがわかりました。さらに心血管疾患リスクも低下し、さまざまな側面から健康によい影響があることが立証されました※2。

BMI値は、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で計算できます。例えば身長160cm・体重55kgの人のBMI値は、55(kg)÷1.6(m)÷1.6(m)=21.48となります。 BMI値が22未満の人については、カロリー制限をするよりもきちんとタンパク質などの栄養をとり、筋肉量の維持を優先したほうがよいとされています。まずは自分のBMI値を知り、食事制限でのダイエットが必要かどうかを確認しましょう。

食後の運動がオートファジーを活性化

オートファジーは食事を摂ると働きが停止し、運動することで活性化することがわかっています。特に有酸素運動+筋力トレーニングを行うとオートファジー活性が高まり、脂肪細胞や筋肉細胞を若々しく保つことができます。

オートファジーの側面から見ると、食後に運動することで効率よく細胞の働きを促すことができ、食事のあとに軽くスクワットし散歩に出かけることもおすすめです。

「2025年に英国の学術誌『Lancet Public Health』が分析した最新の結果によると、一日7,000歩の歩行でさまざまな健康リスクの数値が減少することがわかりました※3。距離にすると約5km程度。生活のなかでも買い物や通勤などで習慣化しやすい歩数だと思いますので、ぜひ取り入れてみてください。」

長すぎるのもNG。最適な睡眠時間とは?

オートファジーは睡眠を司る遺伝子との関わりがあるとされ、睡眠中にもっとも活性化します。十分な睡眠こそが、細胞を衰えさせない鍵なのです。

「最適な睡眠時間は7~8時間。最新の研究によると、7時間未満の短い睡眠が習慣になっている人は死亡リスクが14%上昇、9時間以上の長い睡眠の場合は死亡リスクが34%上昇しており、寝れば寝るほどよいわけではなく、7~8時間の適切な睡眠時間をとることが大切ということがわかっています。また、睡眠の質も重要で“いつ眠って、いつ活動するのか”という24時間のリズムが安定しているほうが、死亡リスクが低くなります。昔から言われている“規則正しい生活”が本当にカラダによいことを裏付けています※4。」

まとめ

細胞はカラダのすべての基盤です。細胞の機能をなるべく衰えさせないことが健康的なダイエットにもつながってきます。若い頃のような過度なダイエットではなく、将来的な健康を見据えた方法で適正な体重をキープし、細胞をいきいきと保ちましょう。

参考

※1 Science 第373巻 第6556号「Daily Energy Expenditure through the Human Life Course」より

※2 Cell Metabolism 第27巻 第4号(2018年)「Calorie restriction and energy expenditure: implications for human aging」より

※3 The Lancet Public Health 第10巻 第8号「Daily steps and health outcomes in adults: a systematic review and dose–response meta-analysis」より

※4 GeroScience 第47巻 第3号『Imbalanced sleep increases mortality risk by 14–34%: a meta-analysis』

text/Mai Miyajima

【監修】

高橋 利匡(たかはし としまさ)

神戸市出身。トロント大学医学部招聘教授、大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科学招聘教員、医療法人社団たかはしクリニック理事。糖尿病・老年病・消化器病の診療に従事し、2018年に渡米。オートファジー研究に携わる。2024年より、トロント大学医学部で国際的なチームとともに研究活動を行っている。